Entrevistas

Jerson Kelman – Entrevista sobre produção de energia e gestão da água

Jerson Kelman abre o jogo sobre a transposição, Angra 3, apagão, as 17 novas usinas e muito mais

ANEEL: Kelman fala sobre Transposição, Angra 3 e Apagão

Jerson Kelman, ex-presidente da ANA e atual Diretor-Geral da Aneel, fala das duas margens do rio: gestão dos recursos hídricos e produção de energia.

Silvestre Gorgulho e Milano Lopes, de Brasília

Silvestre Gorgulho e Milano Lopes, de Brasília

O carioca Jerson Kelman (57) freqüenta com a mesma competência as duas margens do rio: a questão dos recursos hídricos e a produção e distribuição de energia. Kelman foi o primeiro diretor-presidente da Agência Nacional de Águas – ANA, mas é considerado um homem da energia elétrica. Desde seu primeiro emprego, aos 15 anos, na Probal Tintas, passando por várias assessorias de ministros e formulação da ANA, Jerson Kelman tem trabalhado ora no setor elétrico ora em atividades de gestão da água e, desde 1974, é professor na pós-graduação em engenharia da COPPE-UFRJ. Depois de implantar e dirigir a ANA, seu desafio agora é administrar a ANEEL. Sua experiência inclui atividades como pesquisador do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – Cepel, da Eletrobrás, no período de 1976 a 1991, incluindo um ano sabático que passou na empresa de energia da Califórnia, a Pacific Gas and Electric – PG&E. Foi membro do board de consultores do Banco Mundial que promoveu o equacionamento econômico-financeiro da usina hidroelétrica bi-nacional de Yacyreta, pertencente à Argentina e ao Paraguai e, de1991 a 1996, foi diretor de Estudos Hidrológicos e Projetos da Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas-RJ. Nesse navegar profissional pelo mundo das águas e da energia, Kelman aproveita sua vivência da ANA para, nesta entrevista, dizer que mantém todos seus compromissos com a gestão dos recursos hídricos e com o uso múltiplo da água, fala sobre o projeto de transposição do rio São Francisco, mas tem agora um novo desafio: acabar com o fantasma do apagão.

Folha do Meio – O senhor teve uma experiência muito positiva na Agência Nacional de Águas. Agora enfrenta um novo desafio na direção da Aneel. Como a matriz energética brasileira tem na água seu recurso básico, significa que o senhor esteve na água e volta para a água. Como se sente a respeito?

Jerson Kelman – É interessante e me traz mais responsabilidade. Eu acho que o setor de energia elétrica sempre foi muito maduro e tecnicamente muito avançado. Foi do próprio setor que surgiu a consciência do uso múltiplo dos recursos hídricos. Quando eu era pesquisador do Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, o Cepel, 15 anos atrás, já elaborávamos modelos matemáticos para desenvolver inventários de bacias hidrográficas, ou seja, a descrição dos lugares onde se pode construir usinas hidroelétricas.

Esses modelos já consideravam o uso múltiplo dos recursos hídricos. Já se entendia, naquela época, que a água utilizada para irrigação, por exemplo, ficaria indisponível para a geração de energia elétrica. E outras situações assemelhadas. Então, respondendo a sua pergunta, para mim está sendo muito natural.

O setor elétrico vê, com muita naturalidade, o fato de que os recursos naturais não se destinam exclusivamente à produção de energia elétrica.

FMA – Mas não era assim que se pensava nos anos 30…

Kelman – É verdade, em 1934 foi aprovado o Código de Águas. Apesar de ser um Código de Águas e Energia Elétrica, ele na realidade só teve repercussões significativas no setor de energia elétrica. No segmento água, não. Mas essa realidade dos anos 30 passou. Hoje, percebe-se que os recursos hídricos devem ser utilizados com múltiplos objetivos.

FMA – O senhor concorda com a afirmação da Ministra de Minas e Energia de que não haverá mais apagão?

Kelman – O que causou o racionamento de 2001 foi uma mistura de falta de investimentos com uma situação hidrológica adversa. A falta de investimentos decorreu de uma visão de que a mão invisível do mercado funcionaria naturalmente para equilibrar demanda e oferta de energia elétrica.

Ocorre, na realidade, que, como as usinas geradoras de energia elétrica começam a operar anos depois que se toma a decisão de construí-las, esse mercado não funciona tão bem quanto se imaginava. Principalmente com um sistema como o nosso, predominantemente hidroelétrico.

Para corrigir essa situação, foi criada a Empresa de Pesquisa Energética que tem a função de prever as necessidades de investimento e formular um cardápio de novas usinas a serem licitadas. Cada uma delas será dotada da licença prévia ambiental e de um contrato de venda de energia a longo prazo. Com esses arranjos legais e institucionais, o Brasil tem condições de detectar, com alguns anos de antecedência, um eventual problema de suprimento.

FMA – Mas digamos que ocorra nova crise hidrológica como a de 2000/2001 e o PIB esteja crescendo a uma taxa anual de 5%. Existem condições de sustentar a oferta de energia?

Kelman – Primeiro, o sistema hidroelétrico é projetado para enfrentar condições hidrológicas muito adversas. Não é pela ocorrência de uma seca que devemos enfrentar racionamento. Ocorreu em 2001 porque nos anos anteriores houve um sub-investimento. Havia um sistema que seria capaz de atender a uma demanda energética de, digamos, 100. Ou seja, na hipótese de ocorrência de uma condição hidrológica adversa, ainda assim, as usinas seriam capazes de atender àquela demanda energética de 100 unidades.

A demanda era inicialmente igual a 90 unidades, passou para 95, depois para 100, quando chegou ao equilíbrio. Depois passou para 105, 110. A infraestrutura continuou a mesma e ninguém percebeu. E por que ninguém percebeu? Porque o sistema é hidroelétrico. Se fosse térmico, todos perceberiam imediatamente. Como o sistema hidroelétrico é projetado para atuar satisfatoriamente em situação hidrológica adversa, enquanto não se vive essa situação e os rios estão com vazão adequada, tem-se a falsa sensação de que aquele sistema, que só pode atender com segurança uma demanda de 100, possa a atender a uma demanda de 105, 110, 115. O crescimento da carga aconteceu normalmente e novos investimentos não ocorreram.

Os reservatórios são projetados para só esvaziarem em secas excepcionais. Quando se exige desses reservatórios mais do que eles podem dar, eles começam a esvaziar. Nesse caso, até mesmo uma seca suave já é capaz de deflagrar um problema. Embora sejamos hidroelétricos, não precisamos ficar com temor de São Pedro. Somos projetados para funcionar mesmo em tempos de crise hidrológica.

Com o surgimento da Empresa de Pesquisa Energética, ela monitorará o sistema. Se o sistema tem capacidade de ofertar 100 unidades e está atendendo a uma demanda de 110, caracteriza-se uma situação de risco que exige imediata ação.

FMA – É aí onde entram os leilões?

Kelman – Sim. Principalmente os leilões de novos empreendimentos feitos com cinco anos de antecedência, basicamente para contemplar a construção de usinas hidroelétricas, e os feitos com três anos de antecedência, para atender a construção de usinas térmicas.

Isso quer dizer o seguinte: se, por uma infelicidade, o leilão de energia hidroelétrica – está programada para este ano a licitação para construção de 17 novas usinas – for mal sucedido, e eu acredito que isso não acontecerá, mas, se por hipótese, acontecesse, ainda teríamos tempo de construir usinas térmicas, em prazo bem inferior ao de usinas hidroelétricas. A opção pelas usinas térmicas é em alguns casos desvantajosa, tanto econômica como ambientalmente, em relação à construção de usinas hidroelétricas. Mas seguramente é melhor do que o racionamento. Então, temos uma espécie de sistema de alarme: cinco anos antes soa o primeiro alarme, e aí se deflagra a construção de hidroelétricas. Três anos antes soa o segundo alarme, e aí se deflagra a construção de termoelétricas.

FMA – E como fica a questão ambiental?

Kelman – É bom que aqueles que se opõem à construção de hidroelétricas saibam que, se elas não forem construídas tempestivamente, inexoravelmente serão construídas térmicas em seus lugares, que trazem mais poluição atmosférica. E, se as térmicas não fossem construídas, teríamos racionamento. É um processo em que se busca o menor impacto ambiental. Não podemos ficar em perseguição do utópico, ou seja, solução de impacto ambiental zero, que não existe.

FMA – A usina de Belo Monte, na Amazônia, está entre as 17?

Kelman – Não. São usinas de pequeno e médio portes. Belo Monte é uma usina de grande porte, com interesses estratégicos e tem outra natureza.

FMA – Qual a capacidade de geração dessas 17 usinas somadas e em quanto tempo elas começarão a gerar energia?

Kelman – A capacidade de geração é 2.783 MW. Até agora tivemos leilão de usinas existentes. Ainda não foi feito nenhum leilão de energia nova. Quem vencer o leilão para construir as 17 novas hidroelétricas sairá com os contratos de venda da energia para um pool de distribuidoras. Ou seja, o empreendedor que ganhar a licitação terá o direito de construir a obra, com a licença prévia ambiental e com o contrato de longo prazo, de cerca de 20 anos, para oferecer a energia produzida a mais de 60 distribuidoras. Atualmente há mais vantagens do que no passado, porque antes o empreendedor recebia da Aneel apenas a concessão para construir a usina. Ele tinha que ir atrás da licença ambiental e também do comprador da energia. Hoje, diminuiu bastante o risco do empreendedor.

FMA – Como a Aneel, sob seu comando, pode contribuir para a gestão dos recursos hídricos? O senhor trocou de margem do rio?

Kelman – Continuo construindo uma ponte entre as duas margens. Eu penso que o setor elétrico é o principal usuário dos rios do País. Mas está havendo uma saudável evolução na forma de encarar a importância dos recursos hídricos que precisa ser ressaltada. Hoje não é somente o setor elétrico que paga pelo uso da água. Agora, há a cobrança instituída pelos Comitês de Bacia Hidrográfica a usuários de outros segmentos, como o industrial e o agrícola.

FMA – Como assim?

Kelman – Quando o Comitê de Bacia impõe a cobrança do uso dos recursos hídricos, a exemplo do que fez o Comitê do rio Paraíba do Sul, os recursos são vinculados à execução de atividades de melhoria dos recursos hídricos. A arrecadação é canalizada para o Tesouro Nacional sob a condição de se reverter para aplicação na própria bacia. O modelo do Paraíba do Sul, que tende a se espalhar para o restante do País, segue o paradigma do que já deu certo na França. Funciona com se fosse o condomínio da bacia.

FMA – E no setor elétrico?

Kelman – No setor elétrico, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos tem uma outra natureza e não tem base na decisão do Comitê, decorre de uma lei. O valor pago pelas geradoras de energia é repassado às contas dos consumidores. Então, há uma diferença básica entre quem paga pelo uso dos recursos hídricos mediante uma decisão condominial e quem paga por uma determinação legal. Desse modo, uma empresa instalada às margens do Paraíba do Sul paga pela água que retira do rio. Se outra empresa tiver uma instalação às margens do rio Doce, por exemplo, não paga a água que consumir do rio. Ou seja, a empresa instalada no Paraíba do Sul tem um diferencial de custo em relação à empresa do rio Doce. No caso das usinas hidroelétricas, esse encargo é repassado aos consumidores de energia elétrica do País inteiro. Os elétrons produzidos por uma usina hidroelétrica não são consumidos só na bacia hidrográfica onde foram gerados. Eles fluem para o Brasil inteiro, e os consumidores, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, pagam pelos elétrons produzidos na bacia do Paraíba do Sul, por exemplo, por causa da interligação dos sistemas.

FMA – E quanto à arrecadação?

Kelman – O que fazer com a arrecadação tem características completamente diferentes num caso e no outro. No caso da arrecadação condominial, quando eu estava na ANA, a minha posição, que também era a da Aneel, era a de que ela devia ser aplicada exclusivamente na bacia hidrográfica onde foi arrecadada. A minha posição não mudou, continua a mesma. A arrecadação do setor elétrico, que em última instância é paga pelos consumidores do Brasil inteiro, tem outra destinação. Não é para ser aplicada somente na bacia hidrográfica onde foi gerada, pois deve ser utilizado para implantação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, em todo o território nacional, manter em funcionamento a rede hidrometeorológica e custear os estudos e planos das bacias hidrográficas, não só onde já existem as hidroelétricas, mas também nas regiões onde não tem produção de energia hidroelétrica. É o caso de algumas regiões do Nordeste. Os vales dos rios Jaguaribe e Apodi não produzem um KWh. No entanto, lá é onde existem os principais problemas de oferta de água do País. Essa cobrança do setor elétrico, na minha visão, não deve ser atrelada para aplicação na bacia hidrográfica e sim usada no Brasil inteiro, pois foi dessa maneira que ela foi concebida.

FMA – Falando de gestão da água, como é estar do outro lado do balcão?

Kelman – Eu acho que estou numa posição privilegiada para avançar no processo de gestão dos recursos hídricos do País. Na ANA conseguimos avanços significativos na visão de que é preciso fazer pactos pelo uso da água nas bacias hidrográficas.

Assim aconteceu com os pactos do Piracicaba e do São Francisco e a operação no Paraíba do Sul. São três exemplos expressivos. Neste último caso, foi evidente a mudança de regras de operação para garantir o suprimento de água à Região Metropolitana do Rio de Janeiro, ao invés de privilegiar a produção de energia elétrica. Era essa minha posição na ANA e é essa minha posição na Aneel.

É claro que, não por vontade minha, mas por imposição legal, o uso prioritário das águas é para o abastecimento das populações. E a ANEEL, antes de minha chegada, já se curvava a essa imposição legal e comigo aqui vai continuar tendo esse entendimento.

FMA – Como ocorreu no caso do uso civilizado das águas do Piracicaba?

Kelman – No caso do Piracicaba não foi um conflito com o setor elétrico, mas uma evolução interessante, pois criou-se lá o conceito de banco das águas.

Ou seja, definiu-se que há duas regiões do Estado de São Paulo disputando a água do mesmo rio – a do Piracicaba e a Região Metropolitana de São Paulo.

O que se viu lá foi, ao invés de uma guerra entre paulistas e paulistanos, um acordo que a ANA produziu e que leva a definição de direitos de uso da água pelo mecanismo das cotas para ambas as regiões.

É a possibilidade de flexibilização, de tal forma que a região que não necessite utilizar a água em um certo momento pode emprestar para outra, ou até pode guardar para uso futuro.

Então é um acordo civilizado de cooperação e não uma situação de enfrentamento.

FMA – Mas vamos ao caso nada civilizado do rio São Francisco…

Kelman – No caso do São Francisco, trata-se de um acordo entre o setor elétrico e a área de irrigação. O principal uso das águas do São Francisco não será a da transposição, como muitos imaginam. É para irrigação na própria bacia, e para a produção de energia elétrica.

O plano desenvolvido pela ANA e que foi aprovado no Comitê de Bacia, impõe limite superior à utilização da água para os chamados usos consuntivos, essencialmente o abastecimento das cidades, das indústrias e a irrigação.

Esse limite superior é cerca de quatro vezes o que é hoje utilizado, permitindo um espaço suficiente para que, nos próximos anos, haja adequações nos setores que disputam água no São Francisco. De um lado a agricultura, que deve utilizar a água de forma mais parcimoniosa, ou seja, produzir mais grãos e mais frutas com menos água.

Do outro, o setor elétrico, que tem de introduzir em suas modelagens, nos seus cálculos de energia assegurada, a progressiva diminuição da energia firme, associada ao complexo da Chesf, por conta desse uso da água que está reservado para a agricultura, essencialmente, e que será crescente ao longo dos anos.

FMA – Está prevista a construção de mais barragens no São Francisco?

Kelman – Estão previstas barragens à montante, em Minas. Na região há vários afluentes do São Francisco que permitem futuros aproveitamentos. Mas há dúvidas, no aspecto técnico, sobre a viabilidade dessas novas barragens. Elas naturalmente trariam um impacto positivo local na regularização desses afluentes, mas um impacto negativo na vazão regularizada pelo sistema Chesf.

FMA – Em relação à transposição do São Francisco, é possível medir o impacto na oferta de água à população, à irrigação e às usinas hidroelétricas?

Kelman – Sob o ponto de vista da competição entre o setor elétrico e o uso consuntivo dos recursos hídricos – indústrias, cidades e irrigação – a irrigação, objeto da transposição, é apenas mais um uso.

Por exemplo, o projeto de irrigação do Jaíba, em Minas Gerais, quando totalmente implantado, gastará tanta água quanto a requerida pelo projeto de transposição. As bombas instaladas no Jaíba, quando o projeto estiver totalmente implementado, terão capacidade de retirar do rio São Francisco 80 metros cúbicos por segundo e o uso consuntivo será próximo ao do projeto de transposição, de 26 metros cúbicos por segundo.

FMA – E toda essa polêmica da transposição?

Kelman – Vamos por partes. Primeiro, quando se fala em transposição e uso da água do São Francisco, mistura-se diferentes medidas: laranjas, cogumelos e melancias. Uma medida é a capacidade das bombas, ou seja, quanta água cada bomba é capaz de retirar do rio, instantaneamente.

No caso do Jaíba, 80 metros cúbicos por segundo; no caso da transposição, 127 metros cúbicos, ao final, depois de instaladas todas as bombas. O que já existe outorgado de capacidade instantânea de retirada de água do rio São Francisco é da ordem de 330 metros cúbicos por segundo. O que é muito. Mas, na prática, nem todas essas permissões ou outorgas concedidas, exercem simultaneamente a retirada correspondente à capacidade das bombas.

Quando se faz um inventário das áreas irrigadas, e a partir daí, faz-se uma estimativa do consumo de água, o conceito é outro.

O primeiro conceito é: quantos metros cúbicos por segundo eu posso retirar do rio São Francisco, se eu ligar todas as bombas de uma vez.

O segundo conceito é o da retirada média, porque as bombas não ficam ligadas 24 horas por dia, nos 365 dias do ano.

E o terceiro conceito, o mais importante de todos, é quanta água não volta para o rio, é consumida, vai para a atmosfera.

O balanço hídrico do São Francisco é feito por este último conceito, ou seja, a quantidade de água efetivamente consumida, que é retirada da irrigação e usada para a planta evapo-transpirar.

FMA – E qual é a quantidade que é realmente consumida, hoje?

Kelman – Hoje, a quantidade de água realmente consumida é da ordem de 90 metros cúbicos por segundo. De onde saiu esse número? Saiu de um inventário das áreas irrigadas, das culturas que lá existem. Manga tem uma certa taxa de evaporação, uva tem outra etc. E isso dá uma média de 90. Isto é, tem-se a estimativa que, de toda a água que hoje é retirada do rio, 90 metros cúbicos por segundo não retornam ao próprio rio.

É com base nesse dado que se fez o pacto: o que é hoje 90, como consumo médio, poderá atingir daqui a 20, 30, 50 anos, 360 ou quatro vezes mais. Isso explica um pouco a confusão de contabilidade. Nessa contabilidade, a retirada do São Francisco para transposição é de 26 metros cúbicos por segundo.

Então, para efeito dessa contabilidade, a transposição é como se adicionasse aos atuais 90 mais 26, para chegar a um teto de 360. Essa é que é a conta. Ou seja: para o uso da própria bacia foi feito um cálculo nessa medida de uso consuntivo: atualmente é 90, pode chegar a 360 e a transposição acrescenta 26 aos 90. Se o projeto for implantado, os 90 chegarão a 116.

Mas alguém poderá argumentar que, quando alcançar os 360 esses 26 vão fazer diferença. E vão mesmo, mas daqui a décadas.

FMA – A primeira medida do novo presidente da ANA, José Machado, foi assinar a outorga preventiva para o projeto de transposição do São Francisco. Por que o senhor, quando presidente da ANA, não assinou essa outorga?

Kelman – Eu sempre quis assinar esta outorga preventiva. Uma outorga preventiva tem o propósito de reservar água para algum projeto que pretenda se instalar, que utilize recursos hídricos. Apenas se decidiu que antes deveria ser ouvido o Comitê de Bacia, por se tratar de matéria ligada à utilização dos recursos do rio São Francisco.

FMA – A revitalização é condição necessária e essencial à viabilidade do projeto de transposição?

Kelman – Sob o ponto de vista de disponibilidade hídrica, não tenho dúvida de que o rio São Francisco comporta a transposição sem problema.

Lamentavelmente, a comunidade dos recursos hídricos iniciou de forma errada a discussão do projeto de transposição, dando ênfase à questão da disponibilidade hídrica.

A verdadeira discussão, que agora começa a ser estabelecida, é de outra natureza. Trata-se de disponibilidade orçamentária, econômica, ou seja, a qualidade do gasto público.

Quando falamos em revitalização, devemos estar atentos ao fato de que uma comunidade que vive a 20km do rio São Francisco, e não tenha suprimento de água, se sinta prejudicada se os investimentos públicos forem alocados para levar a água a 500km de distância.

Entendo que os temas – transposição e revitalização – estejam sendo colocados conjuntamente pelo elo da carência de recursos de investimentos, não pelo elo da disponibilidade hídrica. Para mim, a revitalização deve ser vista como um programa que, prioritariamente, destine recursos para o abastecimento das populações, e para saneamento.

FMA – Qual sua opinião sobre a necessidade da construção de Angra 3, tendo em vista a relação oferta/demanda de energia e a questão ambiental?

Kelman – A questão de Angra 3 tem pelo menos três dimensões a serem consideradas. A dimensão estratégica, ou seja, saber, a médio e longo prazo, quais as vantagens e desvantagens do Brasil ter uma base mais robusta de produção de energia de origem nuclear.

Uma dimensão ambiental, não é especificamente brasileira, que é o destino a ser dado aos rejeitos. E uma dimensão econômica. Na dimensão econômica, é claro que nós temos um crescimento contínuo de consumo de energia e, em conseqüência, há necessidade de uma oferta também contínua para atender a essa necessidade.

Para cada ponto percentual de expansão do PIB, exige-se um aumento superior a um ponto percentual na oferta de energia. Nesse quadro, há espaço para acomodação de energia produzida por usinas nucleares. Porém, sob o ponto de vista econômico, a questão fundamental é o custo.

E aí há um pouco de confusão. Qualquer economista sabe que quando se analisa a viabilidade de um projeto não se deve levar em consideração o que se chama de custo afundado.

Kelman – São os custos passados. Por exemplo: há dois terrenos disponíveis para construir uma casa. No primeiro já há estacas de fundação que custaram 100 unidades orçamentárias. O segundo terreno está limpo, sem nenhuma obra, e não precisa de estacas, pois situa-se sobre rocha.

A decisão que tem de ser tomada é se a casa deve ser feita no primeiro terreno, onde já ocorreram investimentos, ou no segundo, onde não há necessidade de investimentos nas fundações. Essa decisão tem que ser vista, à luz do custo-benefício, olhando para a frente. Suponhamos que as duas casas sejam iguais em termos de conforto. Neste caso, a decisão a ser tomada é qual a mais barata em termos dos custos ainda a serem incorridos, e não levar em consideração o que já foi gasto. Ou seja, têm de ser considerados os custos futuros e não os custos passados.

Entrevistas

CUBATÃO: Entrevista com Celma do Carmo de Souza Pinto

Em entrevista à Folha do Meio, Celma do Carmo de Souza Pinto fala sobre a paisagem de Cubatão e a história de uma cidade estigmatizada pela poluição.

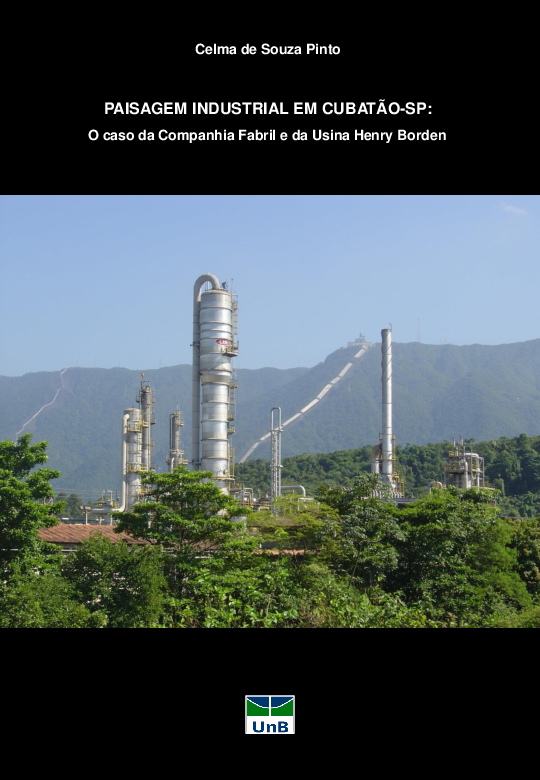

Historiadora, pesquisadora, Doutora em Teoria, História e Crítica, pela Universidade de Brasília, Celma de Souza Pinto é profunda conhecedora da realidade do patrimônio industrial e da paisagem cultural brasileira. Celma do Souza é autora de três livros sobre a memória da industrialização na Baixada Santista: “Anilinas” – “Meu lugar no mundo: Cubatão” – “Cubatão, história de uma cidade industrial” e uma dissertação de mestrado “A construção da paisagem industrial de Cubatão – o caso da Companhia Fabril e da Usina Henry Borden”. É ex-servidora da Prefeitura Municipal de Cubatão e trabalhou por mais de 10 anos no IPHAN Sede, em Brasília. Atualmente dirige o Instituto Base no desenvolvimento de projetos culturais. Para Celma de Souza, mais do que resgatar a impactante história do desenvolvimento industrial de Cubatão é abrir possibilidades para novos olhares sobre a paisagem do município.

CELMA DO CARMO DE SOUZA PINTO – ENTREVISTA

“Somos humanos e a vida humana é inseparável da história, da natureza, do patrimônio. O reconhecimento da paisagem de Cubatão como bem cultural abre novas possibilidades de conhecimento, de projetos educacionais, de lazer e da percepção da memória social. Vivemos dentro ou junto às paisagens”.

FOLHA DO MEIO – Cubatão era símbolo de poluição. Cidade estigmatizado pela poluição e com um dos maiores parques industriais do Brasil. Qual a relação com as paisagens culturais?

CELMA – Cubatão está inserido em um território com as marcas de eventos históricos desde o início da ocupação portuguesa pela sua localização entre o litoral e o Planalto Paulista. A partir de princípios de fins do século XIX, o município testemunha a evolução técnica e tecnológica do País, em suas obras de infraestrutura viária fabris e industriais. Isso somado, é claro, ao ambiente natural no qual se destacam a Serra do Mar, a Mata Atlântica e os manguezais típicos da região costeira. Por isso, Cubatão, além de ter um dos maiores parques industriais do Brasil abriga monumentos históricos como a Calçada do Lorena, o Caminho do Mar, antigos testemunhos fabris, de infraestrutura e várias reservas ambientais como o Parque Estadual da Serra do Mar. Todos esses elementos compõem e influenciam, direta ou indiretamente, a vida dos moradores do município, configurando uma paisagem cultural.

FMA – Sim, a paisagem é emblemática, o esforço de despoluição foi grande, mas Cubatão já tem esse reconhecimento?

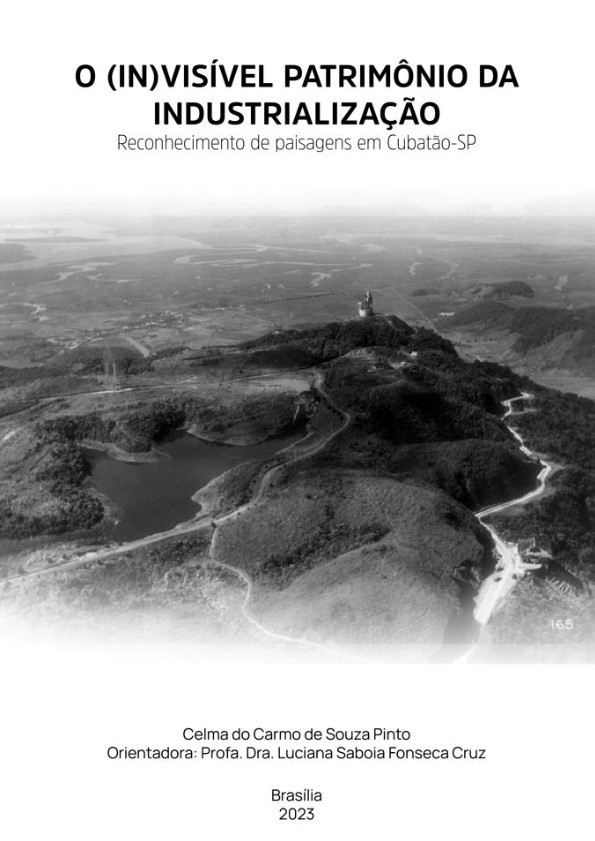

CELMA – Verdade, a paisagem de Cubatão é uma das mais emblemáticas do Brasil pela imbricação de todos esses elementos somados aos problemas ambientais que manteve a atenção. Mas ainda não tem o reconhecimento que merece no âmbito cultural. Minha pesquisa “O (In)visível patrimônio da industrialização – reconhecimento de paisagens em Cubatão”, procura rever essa paisagem, considerando seus paradoxos, defendendo a urgência de iniciativas para sua valorização e reconhecimento também pelos seus relevantes aspectos históricos, culturais, paisagísticos e até afetivos.

Celma de Souza Pinto: Paisagem industrial em Cubatão-SP: o caso da companhia fabril e da usina Henry Borden.

FMA – Mas, você poderia explicar melhor o que é uma paisagem cultural?

CELMA – O termo advém da geografia a partir da evolução dos estudos e da compreensão da noção de paisagem, que remonta ao século XIV no Ocidente. A Unesco, em 1994, inseriu a categoria de paisagem cultural em sua relação de bens culturais passíveis de serem declarados como Patrimônio Mundial. Paisagens culturais são as que foram afetadas, construídas ou resultantes do desenvolvimento humano e da sua ação e relação com a natureza. Como atualmente todo o planeta, e até o espaço sideral, é marcado pela ação humana, as paisagens culturais têm uma variedade muito grande. Tanto podem abarcar grandes territórios, quanto pequenas parcelas territoriais, como áreas industriais, locais de notável beleza, fazendas, jardins e outros. Isso abriu possibilidade para o reconhecimento e valorização também das paisagens industriais, como a de Cubatão, no campo do patrimônio cultural.

FMA – Quais os critérios para reconhecimento de uma paisagem cultural?

CELMA – Os critérios de reconhecimento de uma paisagem cultural variam conforme são estabelecidos pelos documentos de cada país, ou como definidos pela Unesco. No Brasil, por exemplo, a Chancela da Paisagem Cultural Brasileira, estabelecida pela Portaria IPHAN nº 127/2009, define a paisagem como “uma porção peculiar do território nacional, representativa do processo de interação do homem com o meio natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores”. Busca abranger a diversidade de lugares, costumes e paisagens brasileiras. O reconhecimento de uma paisagem cultural perpassa primeiro o Espaço, as pessoas que nele vivem ou interage.

FMA – Paisagem cultural é aquela constituída a partir da interferência humana na natureza…

CELMA – Sim, é o lugar onde se vive, o meio que reflete a interação entre as pessoas e a natureza. É o legado das culturas com o mundo natural, com o tempo: com os eventos do passado, a fruição do presente e as expectativas para o futuro, entre outros. As paisagens culturais são uma narrativa de expressões culturais e de identidade regional para grupos sociais, para comunidades e para a coletividade.

FMA – Então, qual a importância da paisagem de Cubatão?

CELMA – Aí que vamos chegar. A paisagem de Cubatão se distingue pelo forte caráter histórico, pela associação com o movimento de ocupação portuguesa desde o século XVII e pela vinculação ao processo industrial e de desenvolvimento técnico paulista e do Brasil, expresso nas vias de transporte já existentes antes da chegada do europeu e das construídas ao longo do tempo. Mas também ostenta um capítulo importante da história ambiental e do operariado brasileiro cuja memória está se perdendo e é parte fundamental da construção da paisagem que não se dá somente no município de Cubatão, mas em outros municípios da Baixada Santista, como Santos. Enfim, é uma região que ostenta uma paisagem plena de história e, ao mesmo tempo, dotada de uma beleza natural, cênica, ecológica, educacional, contemplativa, de lazer… em suma, um incomparável patrimônio cultural a ser conhecido, divulgado e desfrutado.

FMA – Com toda essa importância, por que pouco se fala da paisagem cultural de Cubatão?

CELMA – Não é bem assim. Na verdade, desde a década de 1980, muito se tem falado de Cubatão e da sua paisagem. Sobretudo quando houve uma massiva divulgação na mídia sobre os altos índices de poluição industrial. A partir de 1950, após a construção da Refinaria Presidente Bernardes, até a década de 1970, Cubatão recebeu mais de vinte indústrias de base na área da petroquímica e siderurgia, tornando-se um dos mais importantes complexos industriais do País. Como o Brasil ainda não dispunha de uma legislação ambiental, as indústrias foram instaladas sem o devido cuidado com emissão de poluentes no ar, na água e no solo. Tais consequências nefastas ao meio ambiente e à saúde humana, valeram à cidade a alcunha de Vale da Morte. Mesmo com o trabalho bem-sucedido da Cetesb no controle da poluição ambiental, a imagem negativa de Cubatão ficou no imaginário. Não queremos que essa história seja esquecida, apenas mostrar outros aspectos.

FMA – Como é a atual relação dos moradores de Cubatão com a chamada paisagem cultural?

CELMA – Boa questão. Em entrevistas que fiz com moradores de Cubatão, ficou evidente que consideram a paisagem como seu patrimônio cultural. Demonstraram também inquietação com a preservação dos testemunhos da industrialização e da infraestrutura. Eles se preocupam com a natureza, a Serra do Mar, que constitui o envoltório cênico que emoldura a cidade e é o elemento visual mais relevante da região. Mas eles se afligem com o descaso pelos remanescentes de antigas fábricas, pelos antigos caminhos e pela ferrovia. Também evidenciaram que, apesar da carência de políticas de preservação, educacionais, de lazer, entre outros, existe uma relação de identidade com a paisagem local e uma consciência sobre a necessidade de preservação dos testemunhos materiais remanescentes.

FMA – Por que é importante o reconhecimento dessa paisagem?

CELMA – Primeiro, porque somos humanos e a vida humana é inseparável da história, da natureza, do patrimônio. O reconhecimento da paisagem como bem cultural abre novas possibilidades de conhecimento, projetos educacionais, lazer e percepção da memória social. Vivemos dentro ou junto às paisagens. Nesse sentido, pode contribuir para que a cidade se torne mais humanizada com melhoria na qualidade de vida, proporcionando um sentido de lugar e de identidade às gerações futuras, assim como propiciar à comunidade uma melhor compreensão sobre o lugar onde vivem e a como buscar uma maior fruição dos testemunhos arquitetônicos e bens tombados da região. Além de possibilitar a novas atividades econômicas ligadas ao potencial histórico e paisagístico que insira a população local.

A pesquisa de Celma do Carmo, “O (In)visível patrimônio da industrialização – reconhecimento de paisagens em Cubatão”, procura rever essa paisagem, considerando seus paradoxos, defendendo a urgência de iniciativas para sua valorização e reconhecimento também pelos seus relevantes aspectos históricos, culturais, paisagísticos e até afetivos.

FMA – Como preservar os elementos arquitetônicos e outros que tornam essa paisagem tão importante?

CELMA – Para isso é imprescindível a atuação séria e isenta dos órgãos de preservação locais e estadual. A preservação do patrimônio cultural exige uma ação conjunta da população com o governo municipal não só no âmbito do patrimônio, mas também para desenvolvimento de projetos de valorização, reabilitação, revitalização ou mesmo requalificação urbana de sítios de valor histórico reconhecidos pela população, como por exemplo, a orla do rio Cubatão, que atravessa a cidade. Ou com a recuperação de locais degradados que remontam à história ferroviária na região. A paisagem pode ser também um meio para criação de mecanismos de reparação que pode incluir também a preservação da memória do trabalhador e fortalecimento da identidade local como museus, centros culturais, projetos educativos, enfim…

FMA – Fico imaginando o tamanho desse desafio: Cubatão está entre o maior complexo industrial do Brasil e o maior porto do Brasil?

CELMA – E põe desafio nisso. De fato, como Cubatão situa-se entre um complexo industrial e o Porto de Santos gera um desafio que é conciliar as necessidades de modernização desses setores com as aspirações da população, que almeja o indispensável respeito ao patrimônio cultural e à história. As paisagens estão em constante transformação. Quando relacionadas à indústria isso fica ainda mais evidente, pois a principal característica da indústria é o dinamismo por processos de mudança no modo de produção, de estruturação econômica, entre outros. Por isso é urgente a revisão do atual modelo de desenvolvimento excludente e pautado em projetos que atendem somente às necessidades industriais e portuárias, sem considerar os interesses dos moradores. Não é possível manter o conceito de desenvolvimento da década de 1950 no qual somente a ampliação industrial irá trazer benefícios para a cidade.

FMA – Mas o IDH de Cubatão é bem alto…

CELMA – É verdade. O IDH de Cubatão é bem alto, se comparado aos outros municípios da Baixada Santista. No entanto, os moradores não estão imunes aos mesmos problemas de seus vizinhos, cujo IDH e arrecadação tributária é perceptivelmente inferior. Donde se vê que o desenvolvimento e o progresso alardeados pela industrialização não se concretizaram. Então, fica claro que ali os efeitos negativos da industrialização se fazem sentir de modo muito mais adverso do que os benefícios.

A superação desses desafios exige, dentre outros, mecanismos de reconhecimento da paisagem, de forma conjunta com as propostas de gestão compartilhada, com apoio de todos os setores envolvidos e do poder público. Sem isso, é possível que em poucos anos a cidade de Cubatão desapareça como local de vida e convivência humana, vindo a se tornar um mero depósito de contêineres ou um grande pátio de estacionamento de caminhões. Não podemos esquecer que ali vivem pessoas.

Entrevistas

John Elkington: A Vanguarda da Sustentabilidade Empresarial e Global

Explorando a Vida e o Legado do Arquiteto da Tripla Linha de Base e Defensor Incansável da Responsabilidade Corporativa

Na arena global da sustentabilidade, poucos nomes ressoam com a mesma reverência que o de John Elkington. Conhecido como o arquiteto da “Tripla Linha de Base”, Elkington emergiu como um pioneiro na integração de preocupações ambientais, sociais e financeiras no mundo dos negócios. Sua jornada como defensor incansável de práticas sustentáveis e responsáveis é um testemunho vivo de sua influência e impacto duradouro.

As Raízes da Visão de Elkington

Nascido com uma consciência intrínseca do poder transformador da sustentabilidade, John Elkington começou sua jornada na Universidade de Londres, onde se formou em Economia e Estudos de Engenharia. Desde o início, seu interesse abrangente pelas interseções entre o mundo dos negócios e as questões ambientais e sociais o levou a explorar novos paradigmas de desenvolvimento econômico que priorizassem não apenas o lucro, mas também o bem-estar coletivo.

A Tripla Linha de Base e Seu Legado Duradouro

É inegável que o maior legado de John Elkington é a popularização do conceito de “Tripla Linha de Base”. Sua inovadora abordagem de avaliação de desempenho empresarial não apenas com base em lucros financeiros, mas também em impactos ambientais e sociais, foi revolucionária. Essa estrutura conceitual permitiu que as empresas repensassem suas práticas e redefinissem o sucesso empresarial, levando em consideração não apenas os resultados financeiros, mas também o impacto em comunidades e ecossistemas.

O Compromisso Contínuo com a Mudança Sistêmica

Além de suas contribuições teóricas, Elkington é conhecido por seu compromisso contínuo com a mudança sistêmica. Ele trabalhou incansavelmente para influenciar políticas e práticas corporativas, promovendo a sustentabilidade como um imperativo central para o crescimento econômico e o bem-estar social. Sua atuação como autor prolífico e palestrante renomado ampliou ainda mais o alcance de suas ideias e inspirou uma geração de líderes a repensar o papel das empresas na sociedade.

O Legado Duradouro e o Caminho à Frente

À medida que o mundo enfrenta desafios cada vez mais complexos, o legado de Elkington permanece como um farol de esperança e um lembrete constante de que a sustentabilidade não é apenas uma opção, mas uma necessidade urgente. Sua visão e dedicação incansável continuam a orientar não apenas empresas, mas também formuladores de políticas e defensores da sustentabilidade em direção a um futuro mais equitativo e próspero.

John Elkington personifica a noção de que a sustentabilidade não é apenas um conceito acadêmico, mas uma filosofia de vida e uma abordagem essencial para moldar um mundo mais resiliente e sustentável. Sua jornada continua a inspirar e a moldar a narrativa global da responsabilidade empresarial e do ativismo sustentável.

Entrevista

John Elkington: Bem, ao longo das últimas décadas, testemunhamos um crescente reconhecimento da importância da sustentabilidade, tanto a nível empresarial quanto global. As empresas estão percebendo que devem abordar não apenas suas operações, mas também sua cadeia de suprimentos e impacto social. Vemos um movimento contínuo em direção a práticas mais responsáveis e transparentes, mas ainda há muito trabalho a ser feito.

Com certeza. Quais são os principais desafios que você identifica atualmente em termos de implementação de práticas sustentáveis em larga escala?

John Elkington: Um dos principais desafios é a integração da sustentabilidade no cerne dos modelos de negócios. Muitas empresas ainda veem a sustentabilidade como uma iniciativa isolada, em vez de uma parte fundamental de sua estratégia. Além disso, a falta de regulamentações e políticas sólidas em muitas partes do mundo dificulta a adoção generalizada de práticas sustentáveis. Também é fundamental envolver os consumidores e criar uma demanda por produtos e serviços mais sustentáveis.

Concordo plenamente. Considerando o cenário atual, como você visualiza a importância da inovação e da tecnologia na promoção da sustentabilidade?

John Elkington: A inovação e a tecnologia desempenham um papel crucial na transição para práticas mais sustentáveis. Novas tecnologias podem aumentar a eficiência, reduzir desperdícios e permitir o uso mais inteligente dos recursos. Da energia renovável aos avanços na agricultura sustentável e na gestão de resíduos, a tecnologia tem o potencial de impulsionar mudanças positivas significativas. No entanto, é importante garantir que essas inovações sejam acessíveis e amplamente adotadas, especialmente em comunidades com recursos limitados.

Definitivamente. Quais conselhos você daria para os líderes empresariais e os formuladores de políticas que desejam impulsionar práticas mais sustentáveis?

John Elkington: Para os líderes empresariais, eu enfatizaria a importância de incorporar a sustentabilidade em toda a cadeia de valor, desde a concepção do produto até o descarte responsável. Isso não apenas beneficia o planeta, mas também pode gerar eficiências operacionais e melhorar a reputação da marca. Para os formuladores de políticas, é fundamental criar um ambiente regulatório favorável e incentivar a inovação e o investimento em práticas sustentáveis. Além disso, é crucial promover a conscientização e a educação sobre a importância da sustentabilidade em todas as esferas da sociedade.

Entrevistas

Kátia Queiroz Fenyves fala a respeito de sustentabilidade e meio ambiente

Kátia Fenyves é Mestre em Políticas Públicas e Governança pela Sciences Po Paris e formada em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo. Ao longo de sua trajetória profissional, acumulou experiências em cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável no terceiro setor e na filantropia. Atualmente é Gerente do Programa de Finanças Verdes da Missão Diplomática do Reino Unido no Brasil.

1. Você estudou e tem trabalhado com a questão de sustentabilidade e o meio ambiente. Pode nos falar um pouco a respeito desses temas?

Meio ambiente é um tema basilar. Toda a vida do planeta depende de seu equilíbrio. A economia, da mesma forma, só se sustenta a partir dos recursos naturais e de como são utilizados. Sustentabilidade, portanto, foi o conceito que integrou as considerações aos aspectos ambientais, sociais e econômicos, revelando de forma mais sistêmica esta inter-relação e, sobretudo, colocando o meio ambiente como eixo estratégico do desenvolvimento, para além de seu valor intrínseco.

2. Quando se fala em sustentabilidade, pensa-se no tripé social, ambiental e econômico. Como você definiria esses princípios? Qual deles merece maior atenção, ou todos são interligados e afetam nossa qualidade de vida integralmente?

Exatamente, sustentabilidade é o conceito que revela as interligações entre os três pilares – social, ambiental e econômico e, portanto, são princípios interdependentes e insuficientes se tomados individualmente. Talvez, o ambiental seja realmente o único que escapa a isso. A natureza não depende da economia ou da sociedade para subsistir, mas, por outro lado, é impactada por ambos. Por isso, sustentabilidade é um conceito antrópico, ou seja, é uma noção que tem como referencial a presença humana no planeta.

3. Questões relacionadas à sustentabilidade, preservação do meio ambiente e consumo consciente são discutidas nas escolas e universidades?

Há entre as Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, que são normas obrigatórias, as específicas para Educação Ambiental que devem ser observadas pelos sistemas de ensino e suas instituições de Educação Básica e de Educação Superior a partir da Política Nacional de Educação Ambiental. Estas contemplam todos os temas citados na pergunta. Não sou especialista na área então é mais difícil avaliar a implementação, mas em termos de marco institucional o Brasil está bem posicionado.

4. Quando se fala em preservação do meio ambiente, pensa-se também nos modelos de descarte que causam tantos danos ao meio ambiente. Existe alguma política de incentivo ao descarte consciente?

Mais uma vez, o Brasil tem um marco legal bastante consistente para o incentivo ao descarte consciente que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, que é inclusive uma referência internacionalmente. Na verdade, mais que um incentivo ela é um desincentivo ao descarte inconsciente por meio do estabelecimento da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logística reversa. Isso significa que a PNRS obriga as empresas a aceitarem o retorno de seus produtos descartados, além de as responsabilizar pelo destino ambientalmente adequado destes. A inovação fica sobretudo na inclusão de catadoras e catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis tanto na logística reversa como na coleta seletiva, algo essencial para um país com nosso contexto social.

5. Você acha que os modelos de descarte atuais serão substituídos por novos modelos no pós-pandemia? O que fazer, por exemplo, para incentivar as pessoas a descartar de forma consciente as máscaras antivírus?

Sempre é preciso se repensar e certamente a pandemia deu destaque a certas fragilidades da implementação da PNRS. Grande parte dos hospitais brasileiros ainda não praticam efetivamente a separação e adequada destinação de seus resíduos e, na pandemia, este problema é agravado tanto pela maior quantidade de resíduos de serviços de saúde gerados como por uma maior quantidade de geradores, uma vez que a população também começa a produzir este tipo de resíduo em escala. Falta ainda muita circulação da informação, então talvez este seja o primeiro passo: uma campanha de conscientização séria que jogue luz nesta questão.

6. Na sua opinião, o mundo está mais consciente das necessidades de preservação do meio ambiente e dos recursos naturais para que gerações futuras possam deles usufruir?

Acredito que tenhamos passado do ponto em que estas necessidades de preservação eram uma questão de consciência e chegamos a um patamar de sobrevivência. Também não se trata apenas das gerações futuras, já estamos sofrendo as consequências do desequilíbrio ambiental provocado pela ação humana e do esgotamento dos recursos naturais desde já. A própria pandemia é resultado de relações danosas entre o ser humano e o meio ambiente e os conflitos por fontes de água, por exemplo, são uma realidade.

7. Quais as ações que mais comprometem e degradam o meio ambiente?

Nosso modelo produtivo e de consumo como um todo é baseado em uma relação predatória com o meio ambiente: retiramos mais do que necessitamos, sem respeitar os ciclos naturais de reposição e, além disso, quando descartamos os resíduos e rejeitos não cumprimos com os padrões adequados estabelecidos. Já temos conhecimento suficiente para evitar grande parte dos problemas, mas ainda não conseguimos integrá-lo nas nossas práticas efetiva e definitivamente.

8. O que na sua opinião precisa ser feito para que as sociedades conheçam mais a respeito de sustentabilidade, preservação do meio ambiente e consumo consciente?

Acredito que para avançarmos como sociedade precisamos tratar a questão das desigualdades socioeconômicas que estão intrinsicamente relacionadas a desigualdades ambientais, inclusive no que diz respeito às informações, ao conhecimento. A educação é, portanto, um componente estratégico para este avanço, mas é preciso ter um entendimento amplo que traga também os saberes tradicionais para esta equação. Além disso é preciso cada dia mais abordar o tema da perspectiva das oportunidades, pois a transição para modos de vida mais sustentáveis, que preservam o meio ambiente e que se baseiem em consumo conscientes alavancam inúmeras delas; por exemplo, um maior potencial de geração de empregos de qualidade e menos gastos com saúde.

9. A questão climática está relacionada com a sustentabilidade? Como?

A mudança do clima intensificada pela ação antrópica tem relação com nossos padrões de produção e consumo em desequilíbrio com o meio ambiente: por um lado, vimos emitindo uma quantidade de gases de efeito estufa muito significativa e, por outro, vimos degradando ecossistemas que absorvem estes gases, diminuindo a capacidade natural do planeta de equilibrar as emissões. Assim, a questão climática está relacionada com um modo de vida insustentável. A notícia boa é que práticas sustentáveis geram diretamente um impacto positivo no equilíbrio climático do planeta. Por exemplo, o Brasil tem potencial para gerar mais de 25 mil gigawatts em energia solar, aproveitando sua excelente localização geográfica com abundância de luz solar, uma medida sustentável que, ao mesmo tempo, é considerada uma das melhores alternativas para a diminuição das emissões de CO2 na atmosfera, que é um dos principais gases intensificadores do efeito estufa.

-

Reportagens4 meses ago

Reportagens4 meses agoProjeto Comunicador do Futuro oferece cursos de comunicação e audiovisual

-

Reportagens3 meses ago

Reportagens3 meses agoGDF projeta mais quatro hospitais e 17 UBSs até 2026

-

Artigos4 meses ago

Artigos4 meses agoO MITO QUE VIROU LENDA

-

Artigos4 meses ago

Artigos4 meses agoLa Boulangerie em Brasília: A Doce Jornada do Padeiro Francês

-

Reportagens4 meses ago

Reportagens4 meses agoDetran-DF realizará leilão de veículos e sucatas

-

Artigos4 meses ago

Artigos4 meses agoMau Tempo Paralisa Aeroporto de Brasília, que Opera por Instrumentos

-

Artigos4 meses ago

Artigos4 meses agoELISEU ROBERTO DE ANDRADE ALVES

-

Artigos4 meses ago

Artigos4 meses agoA mensagem de Natal de JK